Useful Fictions •5 – Atmosphère, atmosphères

Coordonnée par Jean-Marc Chomaz & Sarah Bouttier, Production déléguée Julie Everaert.

Institut Polytechnique de Paris | Palaiseau Paris | Centre Wallonie-Bruxelles

Comment le dialogue entre arts, design, sciences et société permet-il de questionner les liens d’interdépendance entre les environnements vivants et technologiques, humains et non-humains ?

Quels récits pour inventer et faire advenir des futurs désirables, partagés, et respectueux de notre planète et de ses limites ?

En alliant recherche-création, innovations pédagogiques et évènements publics, la série des Écoles d’été Useful Fictions participe d’une volonté de réflexion étendue et coopérative sur ces sujets. Useful Fictions privilégie l’expérience sensible, la formation par la pratique, les projets et rencontres pluridisciplinaires ainsi que des formats originaux renouvelant les rapports avec les publics.

La question de la compatibilité des modèles de société avec les ressources planétaires et celle du respect de la biodiversité sont parties intégrantes des protocoles d’innovation et de création mis en œuvre pour concevoir des modes d’êtres au monde et des récits de futurs à la fois durables et désirables.

École d’été Useful Fictions, une semaine de rencontres arts-design-sciencesUne semaine intensive combinant workshops, conférences et expositions, pour mettre en œuvre(s) et en pratique(s) des questionnements sociaux contemporains et construire de nouveaux récits écologiques.

Pour sa cinquième édition, Useful Fictions a exploré le sens, les sens, l’essence de l’atmosphère.

Atmosphère, atmosphèresL’atmosphère, qu’elle soit prise au sens météorologique ou au sens métaphorique d’ambiance, est pour Gernot Böhme le premier objet de notre système sensoriel, la première chose que l’on sent. Sur terre, l’atmosphère est partout, elle est une des conditions sine qua non du vivant et bien qu’invisible à nos yeux, nous la ressentons à chaque instant sur et dans notre corps.

Malgré cette qualité d’objet sensoriel premier, l’atmosphère n’est absolument pas dénuée de sens. Comme le note David Abram dans The Spell of the Sensuous, les mots parlés sont du souffle structuré et l’on ne peut percevoir le sens d’une phrase parlée qu’à travers l’atmosphère comme medium. Au-delà du mot parlé, tout signe a également besoin de l’air de l’atmosphère comme vecteur. Il existe donc un lien profond entre cet air et l’activité de signification, et le signe n’est jamais à l’abri, heureusement, d’être infléchi par l’atmosphère.

Dans ce continuum, qui trouve de nombreuses instanciations dès lors qu’on étudie la composition de l’atmosphère dans un endroit donné, peut-être, pour nous décentrer encore, pourrions-nous nous voir comme des précipités d’atmosphère. Peut-être qu’à certains moments, envahis par les affects d’une atmosphère donnée, nous ne serions plus que ses vecteurs.

A l’inverse, s’il y a un lien profond entre atmosphère et signification, il serait passionnant d’imaginer le sens de l’atmosphère au-delà de ceux qui la ressentent. Est-ce que l’atmosphère va quelque-part ? Est-ce qu’elle cherche à nous signifier quelque-chose ?

Quel est le sens de l’atmosphère ?L’atmosphère, courant de flot et de jusant, baigne les rives de nos corps, l’air nous traverse, nous transperce et nous lie en un seul pavage, elle nous unit à la surface fragmentée de l’océan, de la glace et de l’humus du sol, au vent solaire au-delà de l’orbite lunaire. Quelle est la nature de ce fluide qui nous habite et que nous habitons en retour ? Une seule atmosphère, une seule planète, une seule respiration infiniment multiple, mais aujourd’hui errante en quête de sens, cul par-dessus-tête.

Organisation de l’école d’étéPendant une semaine, une vingtaine de participants encadrés par des binômes chercheurs/ artistes vont questionner l’atmosphère contemporaine et sa relation aux atmosphères sociales, pour inventer un dispositif éphémère — installations artistiques, performances, ateliers interactifs — pour, le temps d’un week-end, ouvrir et partager ce débat sensible et créatif. Métabios atmosphérique, infrason, granularité, ondes conversationnelles, météores lourds de présages, tombés d’en haut comme de petites gouttes d’eau, climat d’un rire partagé, volatilité des libertés, cacophonie de canards boiteux pour partager le même air, le même regard pour deux ou plus, ou alors trouver la direction par où le vent fredonne ma chanson. Week-end public au Centre Wallonie-Bruxelles | Paris

Dans un esprit “DIWO” (Do It With Others), 5 Labs thématiques interdisciplinaires seront proposés pour déployer un dialogue sensible à la croisée des arts et des sciences : installations, robotique, ateliers interactifs, écriture poétique, performances… Toutes les réalisations seront présentées lors d’un week-end d’exposition, de performances, de conférences et d’ateliers participatifs. Le public sera alors invité à faire des expériences de perception, à créer des conversations avec des corps chimériques, à questionner la notion d’atmosphère, qui de nous deux respire l’autre, à participer à des performances collectives impliquant dans une seule atmosphère de partage des corps multiples, des plantes ou des machines et ainsi tisser de nouveaux liens d’interdépendance désirée avec la Terre, des relations soutenables by design !

LAB 1 — Respirer l’esprit des mondes (Anamosphère/Breathalytics)Paul Vanouse, Coalesce Center for Biological Art, University at Buffalo, Buffalo, USA

Jean-Marc Chomaz, Laboratoire d’Hydrodynamique, CNRS-École polytechnique, IP Paris, Palaiseau, France

Yves Mechulam, Laboratoire de Biochimie, CNRS-École polytechnique, IP Paris, Palaiseau, France

Qui inspire qui ? Qui emprisonne l’autre entre l’atmosphère et les êtres vivants ? Jeu de ficelle, jeu de go, jeu de miroir ou de rôle, Rouge, Impaire et Manque, rien ne va plus.

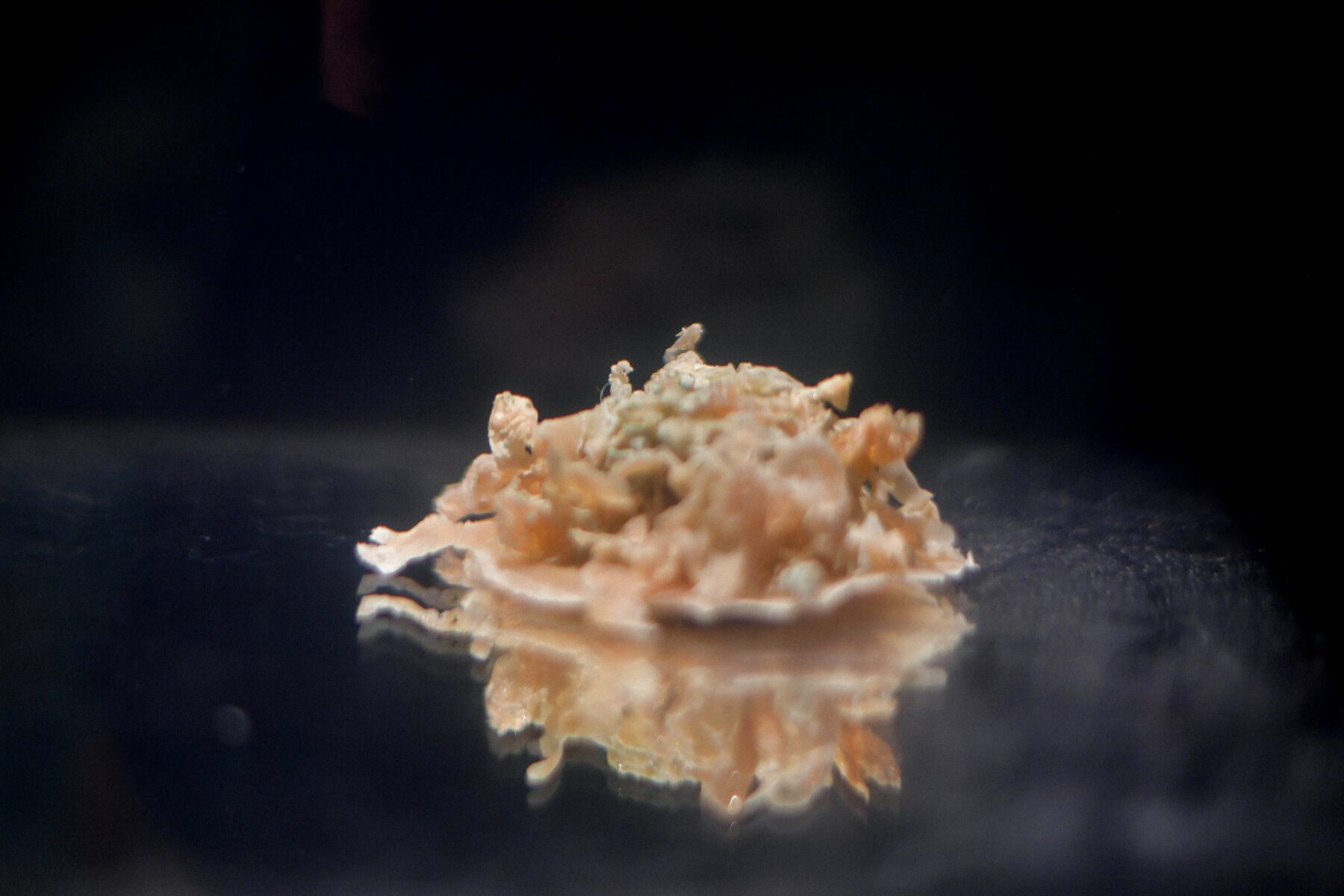

Respirer l’esprit des mondes (Anamosphère/Breathalytics/…) est un atelier expérimental qui aborde les aspects de la simulation métabolique, et plus particulièrement de la respiration. La simulation des processus vivants a de nombreux antécédents historiques parfois à la frontière des arts et des sciences, tels que les expériences de Luigi Galvani sur la bioélectricité, la culture cellulaire in vitro, les bioréacteurs, le Robogut (conçu pour reproduire les conditions du côlon humain), les systèmes de bouche artificielle, et bien d’autres.

Lors de cet atelier, nous combinerons/modifierons diverses installations soufflantes ou respirantes développées dans le programme arts & sciences du laboratoire d’hydrodynamique (LadHyX), les bioréacteurs du laboratoire de biologie et le matériel in vitro personnalisé développé par Paul Vanouse, pour simuler et expérimenter certains aspects de la respiration humaine. Nous utiliserons ensuite divers outils et capteurs d’analyse pour évaluer les résultats : volume expiratoire, humidité, teneur en O2 et en CO2, spectre de fréquences audio, … des machines ou du public… ou bien dans une dernière anamorphose de l’Atmosphère

LAB 2 – InteractionsAntoine Desjardins, – Reflective interaction, EnsadLab, ENSAD, Paris, France

Giancarlo Rizza , Laboratoire des Solides Irradiés (LSI), Institut polytechnique de Paris, CEA/DRF/IRAMIS, CNRS, Palaiseau, France

Guillaume Morel, Institut des systèmes intelligents et robotique (ISIR), CNRS/INSERM/Sorbonne Université, Paris, France

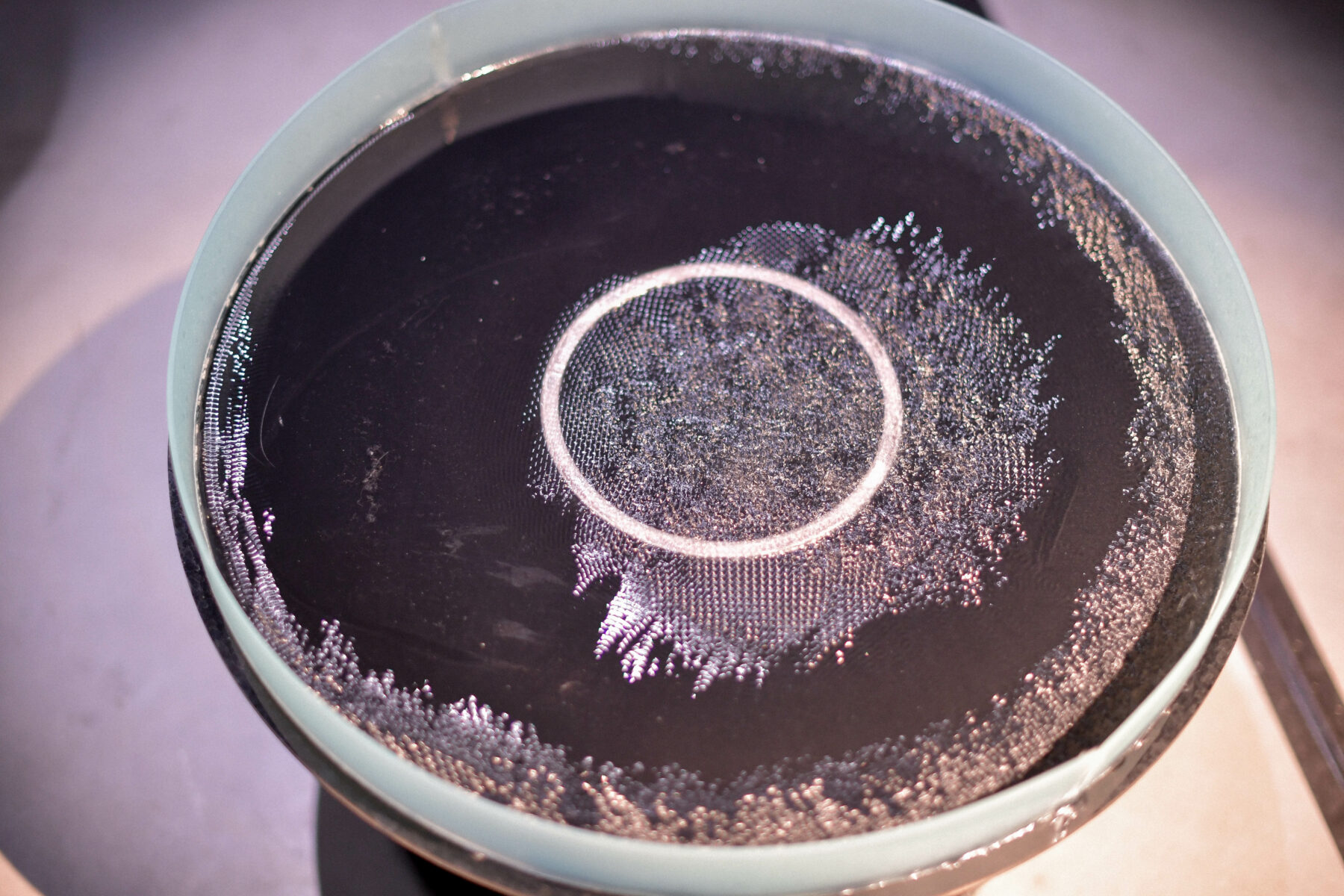

Le projet Zoimorphism, issu des mots grecs zoi (vie) et morphism (transformation), interroge les frontières entre l’inorganique et le vivant. Il explore trois questions artistiques centrales : les objets inanimés peuvent-ils être dotés d’une vie artificielle ? Peuvent-ils interagir entre eux comme des entités organiques ? Et comment le public réagit-il à ces formes non biologiques qui manifestent néanmoins une forme d’agentivité ?

Contrairement à la robotique, où la bijectivité garantit une correspondance déterministe entre l’action (l’activation) et la réaction (la réponse), Zoimorphism explore un nouveau paradigme d’interaction. Ici, les mouvements et les interactions ne sont pas régis par des algorithmes, mais résultent spontanément de la relation dynamique entre des matériaux intelligents magnéto-actifs et un environnement magnétique en constante évolution. La conception et l’élaboration des objets visent à amplifier les réponses variables et les situations aléatoires des interactions, l’installation évolue de manière imprédictible, tout étant fluide et naturelle, favorisant ainsi l’émergence d’un comportement organique plutôt que mécanique. Pour approfondir l’expérience, des capteurs sont intégrés à l’installation, permettant au public d’activer et d’influencer le système. Cet élément participatif transforme le spectateur en acteur, interagissant avec ces sculptures artificiellement vivantes et façonnant leur comportement.

D’un point de vue philosophique, le projet s’inspire du Timée de Platon et du mythe du Démiurge, l’artisan divin qui donne un ordre au cosmos. Dans Zoimorphism, le public endosse ce rôle démiurgique, animant et orchestrant les créatures artificielles. En guidant et coordonnant ces interactions, grâce au développement d’un vocabulaire polysémique, où à une action peuvent correspondre des réactions différentes mais liées entre elles, les spectateurs deviennent partie intégrante d’une chorégraphie de mouvements émergents, brouillant la frontière entre l’animé et l’inanimé, entre le contrôle et la spontanéité. Le projet nous invite finalement à réfléchir sur la nature même de la vie, de l’agentivité et sur l’évolution des relations entre l’humain et les entités artificielles.

LAB 3 — Atmosphères musicales interactivesOlivier Doaré, ENSTA, Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Palaiseau, France

Marie-Eve Morissette, Artiste, associée à l’UQAM, Montreal, Québec, Canada

Le Lab « Atmosphères musicales interactives » propose une exploration approfondie de la création musicale interactive à travers la conception d’un automate capable de générer des compositions en temps réel, en réponse aux interactions avec le public. Ce projet s’inscrit dans une démarche artistique et technologique visant à créer des atmosphères sonores évolutives, inspirées par les variations de l’environnement et les émotions que souhaite mettre en valeur le public. L’objectif principal de ce laboratoire est de développer un dispositif musical interactif qui évolue en fonction de données environnementales et des interactions humaines. La musique produite prendra la forme d’atmosphères sonores, reflétant des émotions variées telles que la joie, la tristesse, l’angoisse ou l’apaisement. Nous serons invités à explorer des techniques de composition musicale algorithmique, tout en intégrant des capteurs et des actionneurs pour une expérience immersive et interactive.

LAB 4 — Imagin-aires, Imagined airsSarah Bouttier, Maître de conférence en littérature anglaise | Département des langues, Ecole polytechnique Meghann Cassidy, Maître de conférences en philosophie et en langue et littérature anglaise | Département des langues, Ecole polytechnique

Quels mouvements, quelles rencontres, quelles trajectoires constituent et bouleversent cette « quasi-chose » qu’est l’atmosphère dans laquelle nous baignons ? Cet atelier vise à raconter et faire vivre des histoires qui se préoccupent de l’atmosphère dans sa composition matérielle et dans sa capacité d’affecter les êtres humains et non-humains qu’elle accueille.

À travers des séances préparatoires d’écriture créative puis l’élaboration d’une performance et/ou d’une installation, nous expérimenterons avec le caractère à la fois observé, vécu et créée (conçu) des atmosphères. Nous mettrons en scène les conséquences d’un changement, radical ou non, d’atmosphère (composition, son, odeur, humidité…) dans un milieu, en nous appuyant sur la critique écoféministe. Nous imaginerons les conditions de création d’une ou des atmosphères, qu’elles soient physiques ou l’objet d’un ressenti, qui permettent d’infléchir notre monde vers plus de care.

Pour sa Cinquième édition, Useful Fictions est soutenue parla fondation Daniel et Nina Carasso, le Laboratoire d’Hydrodynamique — LadHyX, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, les centres interdisciplinaires Engineering for Health et SPIRAL de l’Institut Polytechnique de Paris,

et est organisée en partenariat avecle Centre Wallonie Bruxelles à Paris, SIANA — Vers de nouveaux imaginaires, X—Innovation Center et l’École des Arts Décoratifs Paris.

Microclimate of One, image de l’atelier proposé pour UF1 par J.-M Chomaz, S. Dalziel (University of Cambridge), T. Hyde et J. Young (University of California, Davis). Visualiser notre propre impact climatique, notre propre “microclimat”, en mettant en œuvre des techniques d’ombroscopie, strioscopie, moirées, synthétique Schlieren. Montrer l’impact minimum permet de remettre en perspective l’ensemble de notre interaction avec l’environnement et change le référentiel de mesure d’autres impacts technologiques de l’homme, rendant à ces derniers leur démesure.